SAIKI WAY

私たちの医療法人 生山会グループは、現在、二次救急施設として急性期治療を行う斎木病院を中心に、泉源を有し、摂食嚥下、運動器リハビリが行える「たわらやま介護医療院」、老人介護保険施設「かつら苑」の3施設からなり、関連施設と協力し、一体型の医療を提供しております。

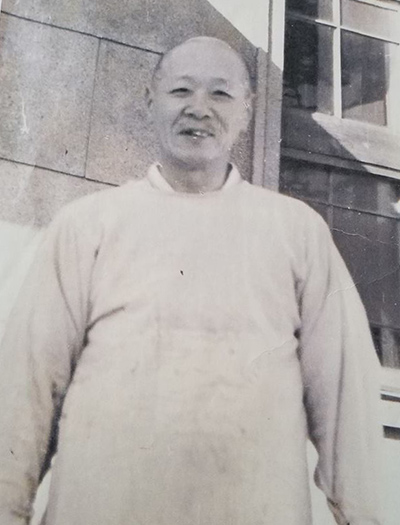

萩・長州藩で毛利家を支える日野家の四男として育った曾祖父「亮熊」が、仙崎町で1898年に斎木医院の開業。1923年に斎木病院、設立。1944年、農協機構の依頼により、斎木病院を長門病院(現在の長門総合病院)に提供するとともに、祖父「正熊」が初代長門病院長に就任。

豪快で面倒見の良い人柄で知られた正熊が院長であった当時の斎木病院は、地域の基幹病院として中核的役割を果たすだけでなく、長門地区での数多くの若手医師の受け皿として、地域医療の教育・発展に大きく貢献していましたが、戦後GHQの指令による公職追放をうけ、長門病院は別の場所に設立されるとともに、1949年斎木病院へ復院。

その後、1967年に現会長「貞彦」らにより、医療法人生山会が発足し、1969年に現在の病棟である新病院を建築することとなりました。また、1980年には、俵山病院(泉源保有)を開院。 1991年に老人介護保険施設かつら苑を開設し、2020年4月からはたわらやま介護医療院への転換と、その時代時代に求められる医療のスタイルを追求しながら、現在にいたっております。

長門地区の医療は、さまざまな問題に直面しておりますが、時代が大きく変わっていく中でも、「決して軸のブレることのない、大樹のような生山会のスタンダードなスタイルをこれからもしっかりと築き、維持していくこと」を病院全体の目標としても掲げております。

「プロフェッショナルのもとには、プロフェッショナルが集まる」

祖父正熊のもとに集まった多くの熱き医療人がいたように、長門の医療の礎を築いてきた当院では、これからも新しい医療人が自分自身のフィールドで大きく成長していける環境づくりに努めてまいりたいと思っています。

斎木病院の道のり

- 1898年

- 長門市仙崎に斎木医院を開業 初代院長 齋木亮熊

- 1923年

- 斎木病院として設立

- 1944年

- 斎木病院を長門病院に提供

2代目院長 齋木正熊が初代長門病院院長に就任

- 1949年

- 斎木病院を復院

- 1967年

- 医療法人 生山会として発足

- 1969年

- 新病院(現:中央病棟)を建築

- 1980年

- 俵山病院 開院

- 1987年

- 斎木病院 東病棟 増設

- 1991年

- 老人保健施設 かつら苑 開設

- 2008年4月

- 生山会ホームページ 開設

- 2009年2月

- 日本静脈経腸栄養学会 NST稼動認定施設に認定

- 2011年3月

- 俵山病院(現たわらやま介護医療院・診療所)、富士フィルム 画像管理システムC@RNACORE Station 導入

- 2012年6月

- 日本温泉気候物理医学会 教育研修施設に認定

- 2012年10月

- NSTハンドブック 製作(38項目、58頁)

- 2012年11月

- 富士フィルム 画像管理システム SYNAPSE 導入

- 2012年11月

- 山口県消化器がん検診 協力医療機関に認定

- 2013年5月

- 日立 オーダリングシステム Open-Karte 導入

- 2013年11月

- 齋木泰彦医師、厚生労働省主催の地域救急指導医師研修(大阪府立急性期・総合医療センター、東京医療センター)に参加

- 2014年4月

- 日本プライマリ・ケア連合学会 認定施設に認定

- 2014年9月

- スマートフォンを用いた医療連携 開始

- 2015年10月

- 山口大学医学部 霜仁会会報に病院紹介で掲載

- 2015年11月

- 温泉気候物理医学会 中国・四国地区研修会 開催

- 2015年12月

- 東芝(現 キャノンメディカルシステムズ株式会社) プレミアム超音波装置 Aplio 導入

- 2016年2月

- 日立 64列マルチスライスCT装置 導入

- 2017年6月

- 生山会のマスコット完成。(イラストレーター 市原淳)

- 2017年8月

- 産經新聞 「夢を追う」 計4回

- 2017年8月

- やまぐち地域医療セミナー in 長門

- 2018年3月

- 地域活動の一環として「仙崎のまちイタリア化計画」事業に参加

- 2018年4月

- タブレット端末連携 NTT『 Link it 』システム 導入

- 2019年5月

- 山口新聞 「東流西流」の連載開始。(計9回)

- 2019年5月

- 膠原病・リウマチ外来 開始

- 2019年9月

- 遠隔画像診断 ドクターネット 導入

- 2020年3月

- 俵山病院 閉院

- 2020年4月

- たわらやま介護医療院、たわらやま診療所 開設

- 2020年4月

- 生山会 ホームページ リニューアル(現在のHP)

- 2020年7月

- オリンパス 極細径スコープ「GIF-1200N」 導入

- 2021年8月

- 生山会 広報誌「KAITO」発刊開始

- 2022年7月

- 斎木病院オリジナル 家庭血圧記録ノート 配布開始

- 2023年2月

- 齋木泰彦医師 温泉機構物理医学会の専門医として、

令和4年度新・湯治の効果に関する協同モデル調査事業

「俵山湯治ビレッジ」の研究・開発に協力 - 2023年2月

- 生山会グループ テレビコマーシャル(TYS)開始

- 2023年6月

- 富士フィルムヘルスケア ARIS Vento Plus MRI装置 導入

- 2023年7月

- 地域活動の一環として「仙崎祇園花火」の復活事業に参加

- 2023年9月

- 斎木病院 手術室 リフォーム